25 Jahre initiativ für Baukultur: Baukultur stärker in der Politik verankern

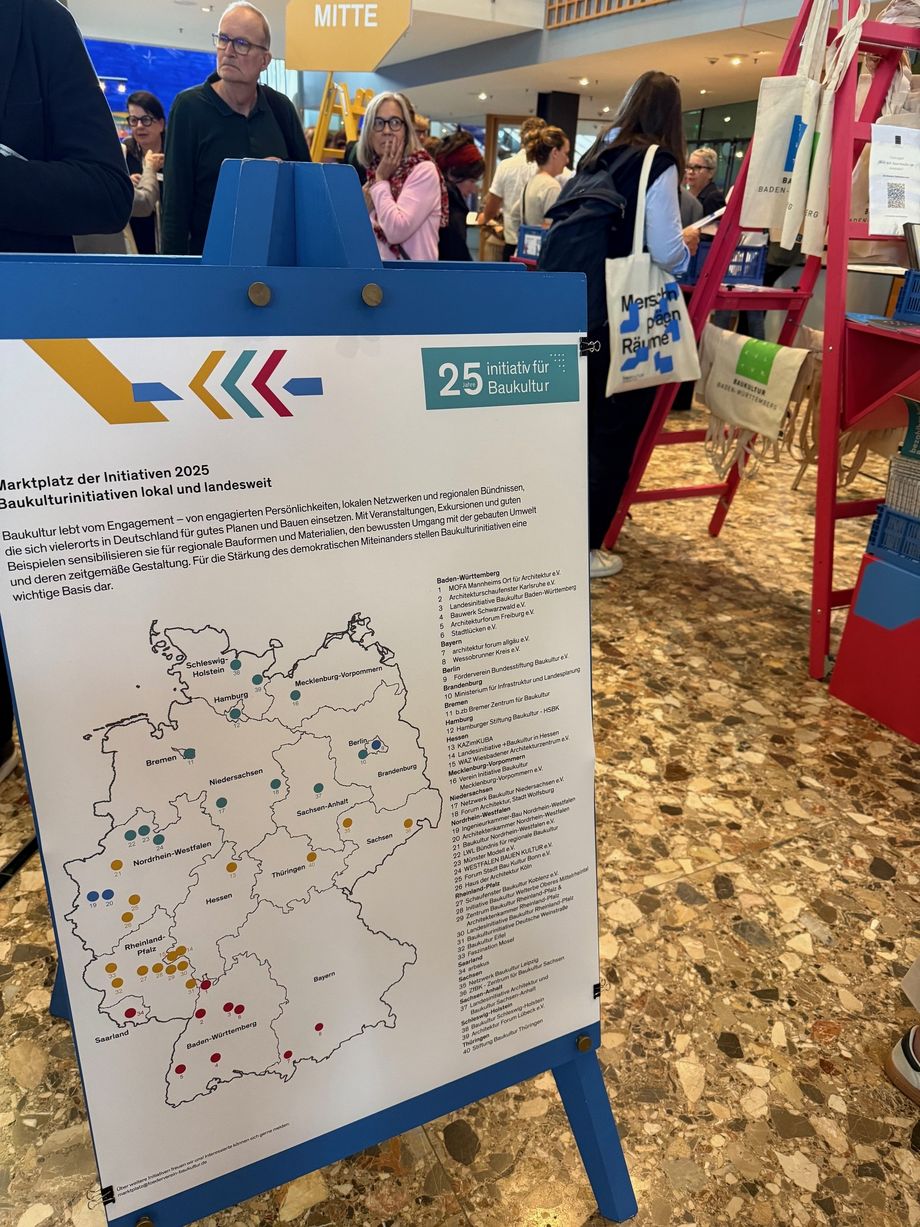

Baukultur beschreibt Prozesse und ist selbst ein Prozess – der mit der Bundesstiftung Baukultur Struktur und Schwung in Deutschland gewonnen hat. Aber die Einbindung der baukulturellen Arbeit in den politischen Diskurs muss in Deutschland deutlich verbessert und konsequent eingefordert werden. Dieser Tenor zog sich durch die ebenso zahlreichen wie thematisch vielfältigen Gespräche der Jubiläumsveranstaltung „25 Jahre initiativ für Baukultur“, zu der die Bundesstiftung Baukultur am 9. September in Bonn Akteur*innen und Wegbegleiter der baukulturellen Arbeit zusammenführte.

Unter dem Motto „Demokratie und Räume – 25 Jahre initiativ für Baukultur“ verband die Veranstaltung, die gemeinsam mit dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) und dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) organisiert worden war, einen Rückblick mit einer Positionsbestimmung und perspektivischen Ausblicken. Die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen war Partnerin der Jubiläumsveranstaltung, die am Ort der Gründung stattfand: im ehemaligen Plenarsaal des Deutschen Bundestags im heutigen World Conference Center.

„Im Kern ging es darum, das Bewusstsein für Bauen und Stadtentwicklung zu stärken und vor allem die Kommunikation darüber zu intensivieren“, erinnerte Petra Wesseler als Präsidentin des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung an die Gründungszeit der Bundesstiftung Baukultur. Zielgruppe sei von Beginn an nicht allein die Fach-Community gewesen, sondern auch das breite Umfeld und die Öffentlichkeit.

Unter der Leitung von Reiner Nagel (seit 2013 Vorstandsvorsitzender der Bundesstiftung Baukultur) habe die Bundesstiftung mit ihren viel beachteten Berichten, dem zweijährlich stattfindenden Convent und vielfältigen Diskursformaten in den Regionen entscheidend dazu beigetragen, Baukultur in die Gesellschaft zu tragen, sagte Petra Wesseler unter dem Applaus des Publikums im Alten Plenarsaal des Deutschen Bundestages.

Erfolgsgeschichte – mit Potenzial

Als „Erfolgsgeschichte“ wertete Reiner Nagel die Arbeit der Bundesstiftung Baukultur. Viele Themen, die erarbeitet worden seien, hätten „Selbstbindung“ für das Bundesbauministerium und den BBSR entfaltet. „Bei uns steht Baukultur aber leider immer noch nicht ganz oben auf der politischen Agenda, da gibt es noch viel Potenzial. Der Handlungsdruck wird aber täglich stärker spürbar“, meinte Nagel. Nicht umsonst stehe der Festakt unter dem Titel „Demokratie und Räume“.

Klima, Ressourcen, Fachkräfte

Diskutiert wurden in Bonn Themen wie klimagerechtes Bauen, Ressourcenknappheit, Fachkräftemangel und die Verbindung von Demokratie und Räumen. Andrea Gebhard, Präsidentin der Bundesarchitektenkammer, verwies darauf, dass in den zurückliegenden 25 Jahren viel erreicht worden sei. Das Bewusstsein für den Wandel der Städte, für die Bedeutung des öffentlichen Raums, für Klimaanpassung und Begegnungsräume, sei spürbar gewachsen. Prominentestes Beispiel sei die Stadt Paris, in der auf Betreiben von Bürgermeisterin Anne Hidalgo in kurzer Zeit sehr viel vorangegangen sei. „Es gibt gute Beispiele, und es bleibt in unseren Städten und Gemeinden in Deutschland noch sehr viel an Aufgaben genau in diesen Bereichen“, so Andrea Gebhard unter dem Applaus des Publikums.

Videobotschaft der Bundesbauministerin

„Baukultur ist ein gesellschaftlicher Prozess und ein politischer Anspruch“, leitete Verena Hubertz eine Videobotschaft an das Baukultur-Plenum ein. „Wir müssen schneller bauen, und wir müssen günstiger und zugleich CO2-neutral bauen“, konzentrierte sich die Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen dann sehr schnell auf ihre Kernbotschaft „Bau-Turbo“. Um den Wohnungsbau in Deutschland wieder voranzubringen, müssten neue Wege beschritten werden. Dabei sei die Arbeit der Bundesstiftung Baukultur wichtig. „Sie haben mit ihrer Kreativität und ihrem Engagement überzeugt“, sagte die Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.

Baukulturelle Leitlinien des Bundes

Dr. Olaf Joachim, Staatssekretär im Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, stellte dem Plenum die „Baukulturellen Leitlinien des Bundes im Kontext der Baukulturpolitik des Bundes“ vor, die im November 2024 verabschiedet wurden und auf der Erklärung von Davos fußen. „Mit den Leitlinien wollen wir die Versprechen auf Bauqualität, Nachhaltigkeit und gute Zusammenarbeit der Beteiligten konkret einlösen“, bekräftigte Olaf Joachim. Baukultur sei ein Schnittstellenthema, „auch für nahezu alle Politikfelder“, so der Staatssekretär. Er erläuterte die – teilweise widersprüchlichen – aktuellen Herausforderungen, nämlich schnell und viel zu bauen (Wohnungsbau) und dabei Prozesse und Qualitäten auf hohem Niveau zu halten.

Welche Instrumente sollen nun dafür sorgen, Baukultur vom Leitbild in die Realität zu übersetzen? Dazu erläuterte Olaf Joachim fünf Arbeitsfelder:

- Gesetzgebung. Mit der BauGB-Novelle seien die Weichen gestellt worden, um Planungsverfahren schneller zu machen; und zwar mit dem Anspruch, dabei möglichst wenig an Qualitäten einzubüßen. Die massive Kritik, die aus der Planungspraxis und seitens der Architektenkammern am Paragrafen 246 e geäußert wurden, habe im Bauministerium für ein erneutes Nachdenken geführt. Die Implementierung des Gebäudestyps-E werde weiterverfolgt.

- Förderung. Gerade qualitätvolle öffentliche Räume entstünden nur unter Nutzung von Fördermitteln. Die Förderung des Bundes würden verdoppelt. Für den geförderten Wohnungsbau stelle der Bund bis 2029 eine Summe von 23,5 Milliarden Euro zur Verfügung. „Wir ermöglichen damit gutes Wohnen und Leben; und die Möglichkeit, neue Qualitäten zu schaffen.“

- Forschung. Olaf Joachim verwies auf Fördermaßnahmen zu Forschungen für klimaverträgliche Dämmstoffe und zum seriellen Bauen.

- Dialog. Dieser sei unverzichtbar, um ein Verständnis darüber zu erzielen, wie wir künftig zusammenleben wollen. Dazu gehöre, die Bürgerinnen und Bürger in diese Prozesse einzubinden. Die Arbeit der Bundesstiftung Baukultur leiste hier wichtige Beiträge.

- Bundesbau. „Was der Bund für sich selbst baut, muss beispielgebend sein“, so Staatssekretär Joachim. Planung, Prozesse und Umsetzung sollen transparenter und effizienter werden. „Es geht uns darum, den Bundesbau zum sichtbaren Ausdruck des Baukulturverständnisses des Bundes zu machen.“

Baukultur habe heute ihren „festen Platz auf der politischen Agenda“, unterstrich Staatssekretär Dr. Olaf Joachim. Sie lebe von der Kooperation und vom „Mut zum Neuen“. Dabei müsse immer wieder kritisch hinterfragt werden, ob die eingeschlagenen Wege die richtigen seien. „Baukultur macht das Leben der Menschen spürbar besser; Tag für Tag.“

Mehr politische Wertschätzung

Eine kritische Haltung zu diesen Umsetzungsstrategien zeigte der Architekt und Ingenieur Prof. Werner Sobek. Er verwies auf das Dilemma, welches der Verwaltungsrechtler Ernst-Wolfgang Böckenförde formuliert hatte („Böckenförde-Diktum“): Dass nämlich das Gelingen gesellschaftlicher Prozesse in freiheitlichen Gesellschaften nicht gesetzlich verordnet werden könne. „Baukultur muss deshalb im Diskurs entwickelt und aktiv vorangetrieben werden“, meinte Werner Sobek in seinem Statement. So wichtig es sei, dass die Bundesstiftung Baukultur gesetzlich verankert worden sei, so wichtig sei es, dass die planenden Berufsstände aktiv den Diskurs vorantreiben und politische Unterstützung einfordern. „Wie es um die Baukultur aktuell steht, sieht man daran, dass die Spitzen unseres Staates heute hier nicht vertreten sind“, kritisierte Sobek. Was er sich wünschte, war eine Konzentration des Staates auf seine Kernaufgabe, nämlich Ziele zu formulieren und auf ihre Einhaltung zu achten; nicht aber umfängliche Maßnahmenkataloge in Gesetzesform zu gießen.

Junge Stimmen

In dem Format „5 x 25 – Wie geht es weiter?“ hatten fünf junge Menschen aus der Planungs- und Bauwirtschaft die Möglichkeit, ihre Erwartungen und Forderungen zu formulieren. Viet Hoang Nguyen von der ANP Architektur- und Planungsgesellschaft, der einige Zeit in der Bauverwaltung gearbeitet hatte, bekräftigte den Wunsch, nicht nur Rahmenbedingungen definieren zu wollen, sondern auch aktiv an der Verbesserung unserer gebauten Umwelt mitzuwirken. Sofia Pascolo, Absolventin Creative Sustainability der Aalto University in Finnland, forderte von dem Berufsstand mehr systemisches Denken, das Fragen des klimagerechten Planens und Bauens mit gesellschaftlichen Herausforderungen verbinden müsse. Haitham Al Abdulrazzak, Student Bauingenieurwesen and der TU Berlin, bedauerte die Kluft zwischen theoretischem Diskurs und praktischer Umsetzung in der Bauwirtschaft. Stuckarteurmeisterin Lara Soyez aus Ilsfeld, warb dafür, die persönliche Leidenschaft für den Beruf mit jungen Leuten zu teilen. „Alle beteiligten Gewerke müssen sich dafür als Team verstehen und bei Bauprojekten gleichberechtigt eingebunden werden“, forderte Lara Soyez. „Ohne uns als qualifiziertes Handwerk wird es nicht gehen.“

Neue Instrumente für die Baukultur

Instrumente für mehr Baukultur in der Schweiz stellte Dr. Oliver Martin vor. Der Fachmann vom Bundesamt für Kultur in Bern, der auch die Davos-Erklärung mitentwickelt hatte, forderte mehr Zusammenarbeit zwischen den Disziplinen. Er stellte den „Aktionsplan zur Strategie Baukultur 2024- 2027“ in der Schweiz vor. Dabei gehe es um die Einbindung der Jugend und der interessierten Bevölkerung sowie um einen lebendigen Diskurs. „Wir müssen aufhören zu jammern und vorwärts machen!“

Reiner Nagel knüpfte daran an und forderte einen Schwerpunkt für mehr Qualität für die Infrastruktur und für öffentliche Räume. „500 Milliarden Euro bauen keine Brücken und keine Schulen“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Bundesstiftung Baukultur, „das machen Menschen“. Deshalb gehöre für ihn auch eine neue Kultur der Zusammenarbeit auf die Agenda: „Hierarchische, lineare Arbeitsstrukturen funktionieren nicht länger. Wir müssen vom Projekt her denken und entsprechende Teams bilden.“

Teilen via